2015年05月05日

FETをつけよう クルツリベンジ!編

ご無沙汰しておりました

大学院が始まったり主に中東情勢の変化から論文テーマをこの期に及んで変えねばならなかったりと結構しんどいですがやっていきましょう

現実逃避を兼ねてかねてよりやりたかったクルツのFETスイッチの改良です

これまで出品していたクルツ用のスイッチ二種ですが、メカボックス下のスペースにユニットを収納するというなかなかにアクロバティックなものでした

この方法だとまず取り付けが面倒であり、ユニットの設計上保護回路やSBDの設置もいささかめんどくさいという弊害も備えておりました

なので、この度大幅な改良を行い、ユニットの構成、配置を見直しました

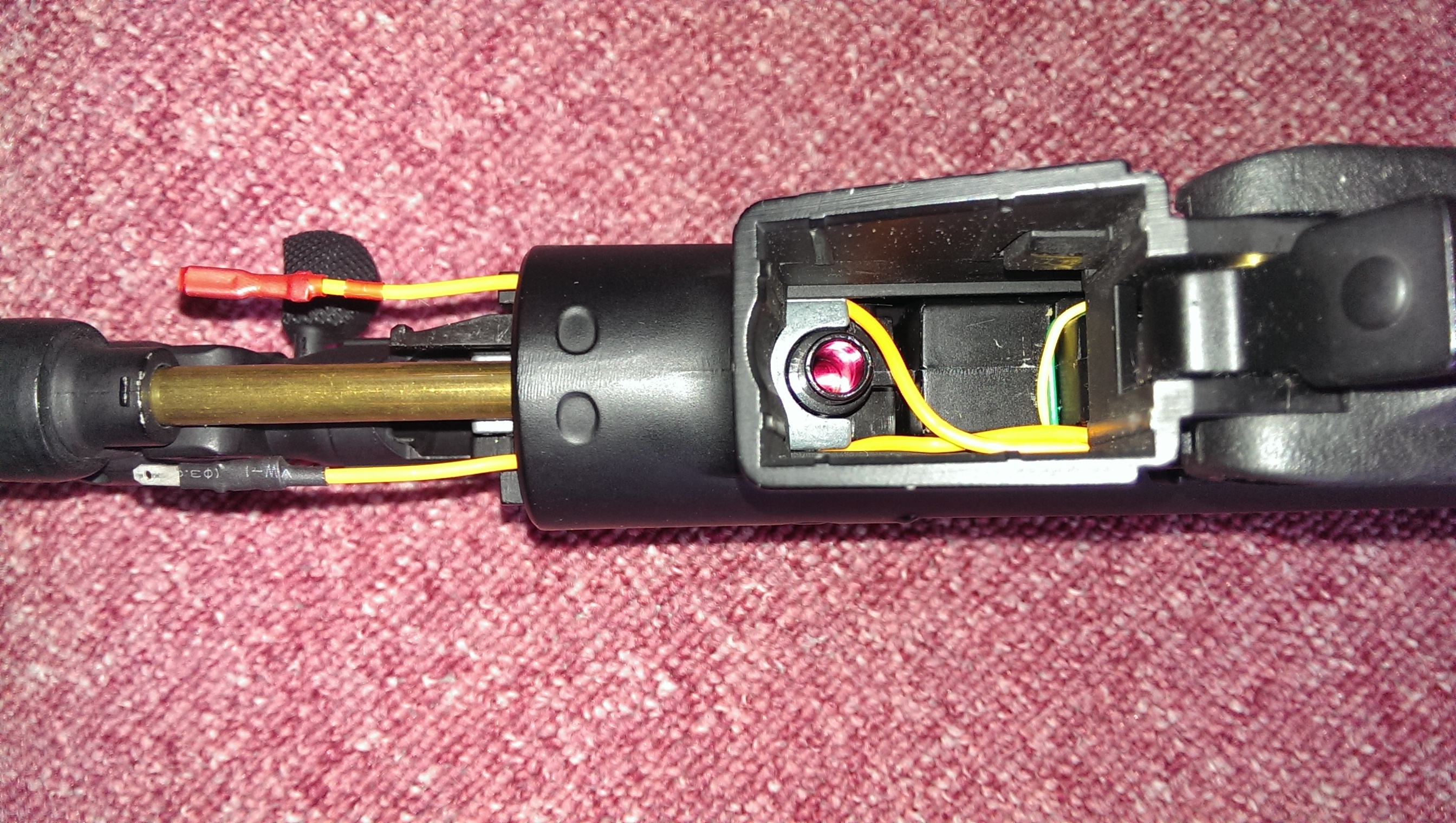

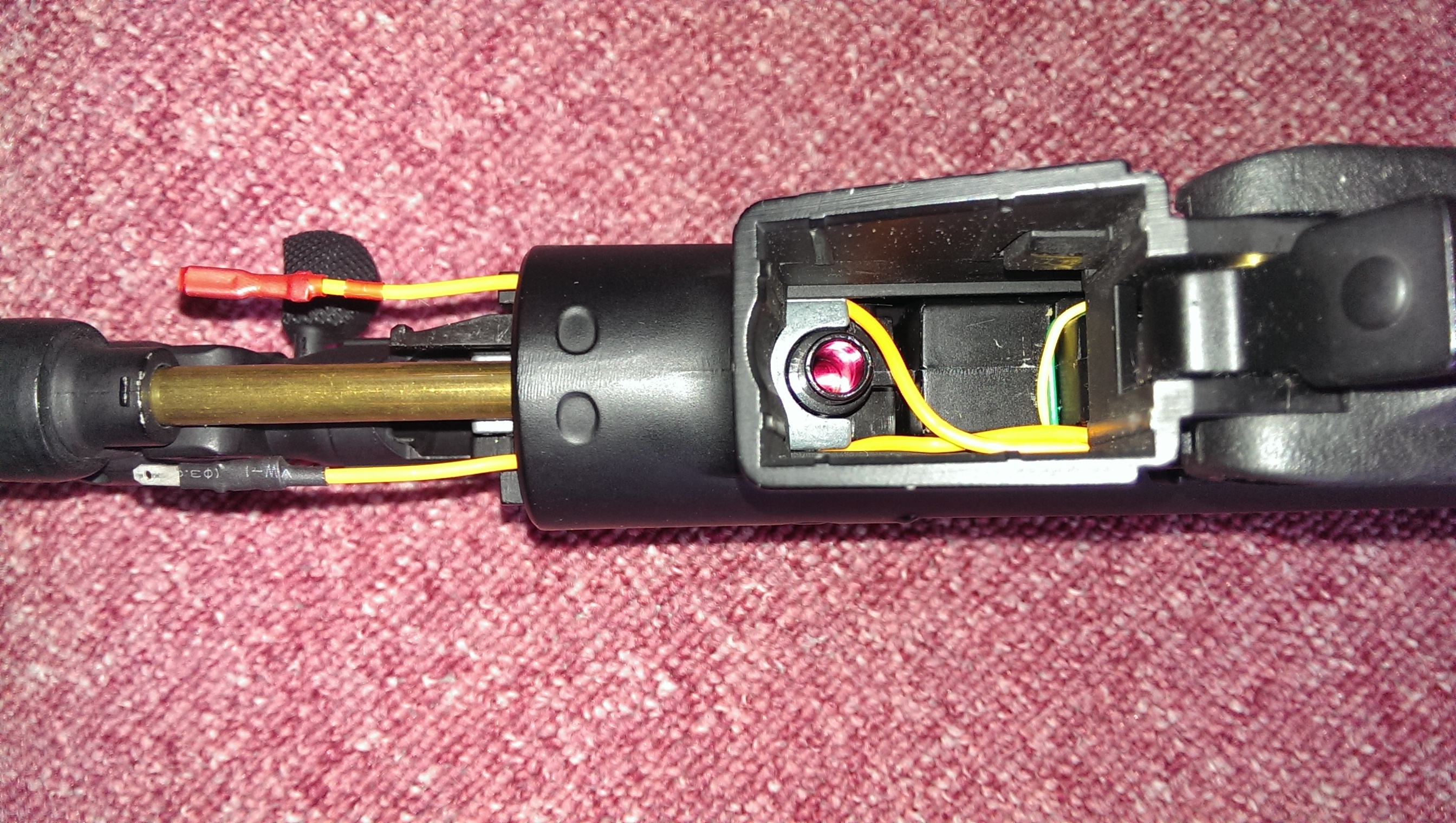

今回ユニットを仕込む場所はこちらのスペースです

メカボックスとロアフレームの間にユニットが何とか入るかな?というスペースがあったのでこちらに仕込んでしまいます

こちらに配置することによって配線経路を最小限にしていくことができます

当初の懸念材料として、ストック・レシーバーキャップの基部との干渉でした

PDWや旧クルツのストックやレシーバーキャップの基部は、結構奥まで入る形になります

これを考えると結構ぎりぎりのサイズになり、ユニットが入るかどうか?ということです

で、これまでのユニットを改良してみました

ユニットの改良自体はもともと別の銃向けの計画で、次回にでもSR25用として記事を書く予定ですが、通常の3813ユニットの全長を約三分の二にするというもので、このユニットを次世代やスタンダートM4に仕込むことを考えたりもしたんですがあまりうまくいきませんでした

そこでFETの仕様を変えてみました

IRLS3813です

IRLBの小型化バージョンで放熱フィンが小型化されています

昔この規格のFETで電ハン用のFETを組んだこともありました

より小型のIRLU8743なら何ぼでも入るんですがやはり3813でいければなあと

8743でも全く問題ないんですが、やはりクルツをカリカリにチューンして走り回るという方もいるかということでより余裕のある3813で行きたいと

実質2倍弱の余裕がありますからねえ

本当はIRL3713Lみたいな「三本脚かつ放熱板小さめ(=TO262規格)」という仕様があればよかったのですが3813にはその仕様はないそうでこっちにまとまりました

IRL3713Lでもよかったんですが、生産終了品なのとそれだと8743とたいして容量が変わらないので

これでユニットを組むと、ユニットの全長は約三分の一くらいになるので、非常に小さなユニットにできるのです

ユニットが小型化されていますが、この大きさで保護回路・SBDつきの二型仕様になっています

ここまで小型になると、スタンダートM4であるとか、次世代M4なんかにも応用できるかと

まあこれはおいおいやっていきますかねえ

で、そんなわけで出来上がったのがこちら

クルツ用後方配線改です

比較的小型のショートスティックリポとの併用を考えるならば後方配線でも問題ないんですが、もちろん前方配線用もご用意させていただきました

クルツ前方配線用改です

スティックバッテリー(ウナギバッテリー)を使用した際にはフォアグリップ内でコネクターをつなぐことになるのでこちらです

配線経路もすっきりしているので以前のものより設置もしやすいかと

では実装していきましょう

というかまあVER3改のメカボックスなんでかなり取り付けは楽ですね

純正配線を外し、スイッチもついていた配線を外したところに信号線をはんだ付けして終了です

おおよそ配線経路としてはこんな感じ

前方配線の場合はこんな感じ

で、信号線がつけられたらあとは組み立てです

純正品についている配線フックは使用しないので必要に応じてテープなどで止めてやるとやりやすいかもです

ロアフレームに入れ込んでいくんですが、この時ユニットをうっかりつぶさないようにご注意を

フレーム後端部のこの隙間に入れていきますので、若干体格気味(斜めに)入れていく感じがいいかもしれません

ここからは後方配線と前方配線を別に解説していきます

後方配線の場合

ユニット=コネクタ間はメカボックスを回避して入れてやれば入りやすいかもしれませんコネクタの分スペースを圧迫してしまいますので、後方配線の場合は特にミニ2Pコネクタにしておくといいかもですね

HCクルツ用のレシーバーキャップと併用ならばこっちのスペース内でコネクタを入れてしまえばよいかと

こんなになか広いですし

前方配線の場合

これまでのものと同様、コネクタ周辺は分割仕様になっています

動力線、信号線は正式版では一本のチューブでまとめてしまう予定ですのでもっとすっきりした品になるかと

アッパーとろあーを合体させる組立ての段階でアッパーの隙間を通すというのもこれまでと同じです

で、コネクタ部とハンドガード内でファストン端子で接続

出来上がりです

個人的にはショート系スティックリポをメインに使っているので後方配線で行こうかな、と

最終的にこうなってしまったので余計に

いやいや、攻殻機動隊S.A.Cの後半に出てきた麻取の強制介入班(安岡ゲイルさんと楽しい仲間たち)が使っていたのが妙に引っ掛かりましてRAS付きになっております

まあ、やっていたのはNPO法人襲撃とかでしたが(ぉ

後COD-MW3でもこんな感じでしたか

このRASって後方配線にしないとバッテリー交換死ぬほどめんどそうですな

ちなみに今回ベースになったこのCYMAのMP5K-PDWですが、かねてより一緒にゲームさせていただいている方から譲っていただきました

ありがとうございます

何年も前にまだまだ手探りでやっていたFETスイッチを練習がてらつけさせていただいた思い出の品です

中身のセッティングは私よりもいい感じなのでこのままで

今後はヤフオクではこちらの仕様のものを出品していく予定です

ご興味があればよろしくお願いいたします

大学院が始まったり主に中東情勢の変化から論文テーマをこの期に及んで変えねばならなかったりと結構しんどいですがやっていきましょう

現実逃避を兼ねてかねてよりやりたかったクルツのFETスイッチの改良です

これまで出品していたクルツ用のスイッチ二種ですが、メカボックス下のスペースにユニットを収納するというなかなかにアクロバティックなものでした

この方法だとまず取り付けが面倒であり、ユニットの設計上保護回路やSBDの設置もいささかめんどくさいという弊害も備えておりました

なので、この度大幅な改良を行い、ユニットの構成、配置を見直しました

今回ユニットを仕込む場所はこちらのスペースです

メカボックスとロアフレームの間にユニットが何とか入るかな?というスペースがあったのでこちらに仕込んでしまいます

こちらに配置することによって配線経路を最小限にしていくことができます

当初の懸念材料として、ストック・レシーバーキャップの基部との干渉でした

PDWや旧クルツのストックやレシーバーキャップの基部は、結構奥まで入る形になります

これを考えると結構ぎりぎりのサイズになり、ユニットが入るかどうか?ということです

で、これまでのユニットを改良してみました

ユニットの改良自体はもともと別の銃向けの計画で、次回にでもSR25用として記事を書く予定ですが、通常の3813ユニットの全長を約三分の二にするというもので、このユニットを次世代やスタンダートM4に仕込むことを考えたりもしたんですがあまりうまくいきませんでした

そこでFETの仕様を変えてみました

IRLS3813です

IRLBの小型化バージョンで放熱フィンが小型化されています

昔この規格のFETで電ハン用のFETを組んだこともありました

より小型のIRLU8743なら何ぼでも入るんですがやはり3813でいければなあと

8743でも全く問題ないんですが、やはりクルツをカリカリにチューンして走り回るという方もいるかということでより余裕のある3813で行きたいと

実質2倍弱の余裕がありますからねえ

本当はIRL3713Lみたいな「三本脚かつ放熱板小さめ(=TO262規格)」という仕様があればよかったのですが3813にはその仕様はないそうでこっちにまとまりました

IRL3713Lでもよかったんですが、生産終了品なのとそれだと8743とたいして容量が変わらないので

これでユニットを組むと、ユニットの全長は約三分の一くらいになるので、非常に小さなユニットにできるのです

ユニットが小型化されていますが、この大きさで保護回路・SBDつきの二型仕様になっています

ここまで小型になると、スタンダートM4であるとか、次世代M4なんかにも応用できるかと

まあこれはおいおいやっていきますかねえ

で、そんなわけで出来上がったのがこちら

クルツ用後方配線改です

比較的小型のショートスティックリポとの併用を考えるならば後方配線でも問題ないんですが、もちろん前方配線用もご用意させていただきました

クルツ前方配線用改です

スティックバッテリー(ウナギバッテリー)を使用した際にはフォアグリップ内でコネクターをつなぐことになるのでこちらです

配線経路もすっきりしているので以前のものより設置もしやすいかと

では実装していきましょう

というかまあVER3改のメカボックスなんでかなり取り付けは楽ですね

純正配線を外し、スイッチもついていた配線を外したところに信号線をはんだ付けして終了です

おおよそ配線経路としてはこんな感じ

前方配線の場合はこんな感じ

で、信号線がつけられたらあとは組み立てです

純正品についている配線フックは使用しないので必要に応じてテープなどで止めてやるとやりやすいかもです

ロアフレームに入れ込んでいくんですが、この時ユニットをうっかりつぶさないようにご注意を

フレーム後端部のこの隙間に入れていきますので、若干体格気味(斜めに)入れていく感じがいいかもしれません

ここからは後方配線と前方配線を別に解説していきます

後方配線の場合

ユニット=コネクタ間はメカボックスを回避して入れてやれば入りやすいかもしれませんコネクタの分スペースを圧迫してしまいますので、後方配線の場合は特にミニ2Pコネクタにしておくといいかもですね

HCクルツ用のレシーバーキャップと併用ならばこっちのスペース内でコネクタを入れてしまえばよいかと

こんなになか広いですし

前方配線の場合

これまでのものと同様、コネクタ周辺は分割仕様になっています

動力線、信号線は正式版では一本のチューブでまとめてしまう予定ですのでもっとすっきりした品になるかと

アッパーとろあーを合体させる組立ての段階でアッパーの隙間を通すというのもこれまでと同じです

で、コネクタ部とハンドガード内でファストン端子で接続

出来上がりです

個人的にはショート系スティックリポをメインに使っているので後方配線で行こうかな、と

最終的にこうなってしまったので余計に

いやいや、攻殻機動隊S.A.Cの後半に出てきた麻取の強制介入班(安岡ゲイルさんと楽しい仲間たち)が使っていたのが妙に引っ掛かりましてRAS付きになっております

まあ、やっていたのはNPO法人襲撃とかでしたが(ぉ

後COD-MW3でもこんな感じでしたか

このRASって後方配線にしないとバッテリー交換死ぬほどめんどそうですな

ちなみに今回ベースになったこのCYMAのMP5K-PDWですが、かねてより一緒にゲームさせていただいている方から譲っていただきました

ありがとうございます

何年も前にまだまだ手探りでやっていたFETスイッチを練習がてらつけさせていただいた思い出の品です

中身のセッティングは私よりもいい感じなのでこのままで

今後はヤフオクではこちらの仕様のものを出品していく予定です

ご興味があればよろしくお願いいたします

簡易プリコック機構について

FETをつけよう HK45分解・配線総とっかえFET編

FETをつけよう HK45分解編

FETスイッチの話 ~3線式と4線式について

FETをつけよう 番外 PKMマガジン編

FETをつけよう M4前方配線編(セパレートなし)

FETをつけよう HK45分解・配線総とっかえFET編

FETをつけよう HK45分解編

FETスイッチの話 ~3線式と4線式について

FETをつけよう 番外 PKMマガジン編

FETをつけよう M4前方配線編(セパレートなし)

Posted by 猫工作兵

at 08:00

│カスタム トイガン FET リポバッテリー