2015年06月13日

小型FET改良の件

さて、今回は小型FETユニットの改良の件です

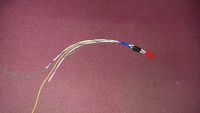

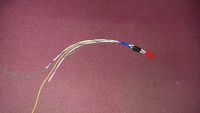

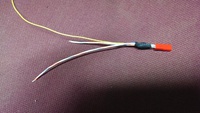

次世代M4後方配線でユニットの修理を依頼されることがあるんですが、多くの場合の原因はこいつ

ダイオードさんです

モーター停止時にFETに逆向きの電気が行かないようにする保護回路の部品です

小型FETユニットには標準装備になっているアレです

なるべく小さい奴を探して使っているんですが、筐体がガラス製でしてそれほど強度が高くありません

「動かなくなっちゃった」という場合、結構な確率でこいつが割れていることがあります

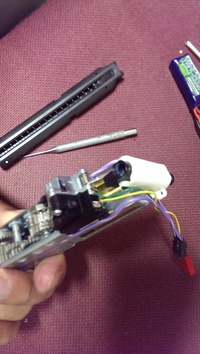

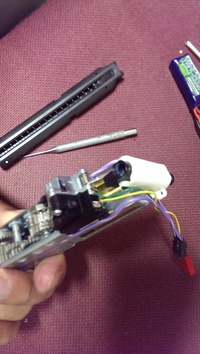

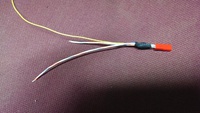

なので小改良

面実装パーツにしてみた

スマホのカメラじゃ写りゃしねえ(笑)

はい、超小型のパーツです

多分人間が手はんだでつける類のものじゃない気がします

しかしなりが小さくなったこと、筐体がガラスじゃなくなったことから、結構な強度が期待できます

とはいえ限度はありますが

ふんづけたりたたきつぶしたりしたら壊れることでしょう

いずれにせよ実用面では問題ないです

回路自体が小さくできますので今までより全長がちょっと、約二ミリ程度小さくなってます

でも動作や性能は変わりません

以下のパーツでこちらの小型ユニットは採用されてます

電ハン用5型

電ハン用6型

コン電・電ハン用2型

コン電・電ハン用3型

小型スイッチユニット2型

汎用小型スイッチ

ロープロ汎用小型スイッチ

次世代M4用

次世代M4用2型

HK416用

となっております

お値段のほうは変わりませんのでよろしくお願いいたします

ま、原材料費は高くなりましたが

これからもよろしくお願いします

次世代M4後方配線でユニットの修理を依頼されることがあるんですが、多くの場合の原因はこいつ

ダイオードさんです

モーター停止時にFETに逆向きの電気が行かないようにする保護回路の部品です

小型FETユニットには標準装備になっているアレです

なるべく小さい奴を探して使っているんですが、筐体がガラス製でしてそれほど強度が高くありません

「動かなくなっちゃった」という場合、結構な確率でこいつが割れていることがあります

なので小改良

面実装パーツにしてみた

スマホのカメラじゃ写りゃしねえ(笑)

はい、超小型のパーツです

多分人間が手はんだでつける類のものじゃない気がします

しかしなりが小さくなったこと、筐体がガラスじゃなくなったことから、結構な強度が期待できます

とはいえ限度はありますが

ふんづけたりたたきつぶしたりしたら壊れることでしょう

いずれにせよ実用面では問題ないです

回路自体が小さくできますので今までより全長がちょっと、約二ミリ程度小さくなってます

でも動作や性能は変わりません

以下のパーツでこちらの小型ユニットは採用されてます

電ハン用5型

電ハン用6型

コン電・電ハン用2型

コン電・電ハン用3型

小型スイッチユニット2型

汎用小型スイッチ

ロープロ汎用小型スイッチ

次世代M4用

次世代M4用2型

HK416用

となっております

お値段のほうは変わりませんのでよろしくお願いいたします

ま、原材料費は高くなりましたが

これからもよろしくお願いします

2014年12月30日

M9A1のフル不調の件~解決編

年も押し迫ってきてますねえ

本年も御世話になりました

来年もこれまで以上にいろいろできればと考えております

さて、以前手掛けたM9A1ですが、フルが不調になってしまってということがあり、しかもガスガンがバリバリ動く季節であったというのもあって放置していたんですが、組み込み依頼の品のほうも含めて修理ということになりまして

当初問題はユニット実装によるサイクル変化かセレクター関係かと思っていたのですが、何のことはない、別の部分の問題だったようで

トリガーバーです

ここのくぼみの部分に本来であればスプリングが噛んでいたんですが、グリップを外した際に飛んで行っていたようで

テンションがかかることでトリガーバーを押し下げ、スイッチ端子を接触させ続ける仕組みになっているのですな

というわけでここにスプリングをかませてやれば問題解決です

が、

困ったことに極めて細いスプリングのためその辺では売っていないんですな

というわけでばね屋さんに発注

で、到着

外形1.8、自由長10ミリのばねです

かなり小さいばねですから、やはりなくしてしまうと見つけるのは結構骨ですな

しかし問題発生

やばい、外径は問題ないんだけど自由長が長すぎる……

まあ、切っちゃったんですが

末端処理して装着

これでセミ・フル問題なく動作します

いやはや、まだまだ大物残っているんですけどね

TH64とか

本年も御世話になりました

来年もこれまで以上にいろいろできればと考えております

さて、以前手掛けたM9A1ですが、フルが不調になってしまってということがあり、しかもガスガンがバリバリ動く季節であったというのもあって放置していたんですが、組み込み依頼の品のほうも含めて修理ということになりまして

当初問題はユニット実装によるサイクル変化かセレクター関係かと思っていたのですが、何のことはない、別の部分の問題だったようで

トリガーバーです

ここのくぼみの部分に本来であればスプリングが噛んでいたんですが、グリップを外した際に飛んで行っていたようで

テンションがかかることでトリガーバーを押し下げ、スイッチ端子を接触させ続ける仕組みになっているのですな

というわけでここにスプリングをかませてやれば問題解決です

が、

困ったことに極めて細いスプリングのためその辺では売っていないんですな

というわけでばね屋さんに発注

で、到着

外形1.8、自由長10ミリのばねです

かなり小さいばねですから、やはりなくしてしまうと見つけるのは結構骨ですな

しかし問題発生

やばい、外径は問題ないんだけど自由長が長すぎる……

まあ、切っちゃったんですが

末端処理して装着

これでセミ・フル問題なく動作します

いやはや、まだまだ大物残っているんですけどね

TH64とか

2014年09月08日

FETをつけよう コン電/電ハン共用FET

諸君、我等の夏は今日で終わった!しかし、秋と冬はまだ始まってもいない。堪え忍び、打ち勝たねばならない未来が諸君の前に待っている。さあ、ヒンデンブルクが君たちを助けてあげられる間に撤退してくれ。今日はここまでだ、幸運を祈る。(挨拶)

御大の遅筆を非難できない今日この頃いかがお過ごしでしょうかorz

まあ、あんまりまだ涼しくなる気がしないんですけどね

冬に向けて電ハンの話題です

以前からちまちまいろいろ作っていたコン電/電ハンシリーズですが、このたび共用パーツにしてみました

というのも、実のところ配線長が一番長いMP7で21センチなんですが、これは実は電ハンの配線全とっかえすると大体このくらい(実際には20センチちょっと)ですんでしまうんですわ

しかも配線を一本ものにしてしまうので余計なロスも無く、キビキビ回るようになります

まあ、電ハンに関してはメカボ引っ張り出さないといけないので手間は増える形になりますが、気兼ねなく半田付けできるのでそれはそれでいいかもです

ちょうどゲームでご一緒している方から「M9買ったのでFETつけて」というお話があったのでそちらで取り付けを解説していきたいと思います

こちらのものは「コン電・電ハン用3型」で出しているものですね

ユニットは保護回路、SBD搭載、動力線が太めの18AWG(0.8sq)で作っているタイプです

同じユニットで標準の20AWGで作ったのは2型で出しています

当然ながら通電効率は導体の太さや数で変化しますから、3型のほうがレスポンスやサイクルは向上します

M9A1です

バラシがほかの3種に比べると格段にめんどくさく感じるのは気のせいでしょうか

だってほら、ほかはメカボが案外ずるっと抜けるし

はい、メカボです

既存配線は取っ払います

取っ払ったら配線が通っていたところに配線を這わせ、位置決め

マガジンハウジングに干渉しないよう配線を這わせてください

へんなところを通すとマガジンさした瞬間に信号線が切れたりします

今回ははめてませんが、シュリンクチューブかぶせますかねえ・・・・・・

機種によって異なりますがバッテリーホルダーを削るか、取っ払って配線が通るスペースを確保します

今回M9の場合は取っ払います

トリガーユニットを外してビスを外せばOK

で、こんな感じ

後は組みなおしですが、3型だとぎりぎりで余裕が無いので動力線を挟み込まないよう注意が必要です

まあ、どっかはみだしてると閉じれないんで、無理に閉じようとせずに確認を重ねてください

はい、組み込み終了です

ちなみに他のコン電シリーズは配線を若干短縮するだけで使えるので、お好みで位置決めしていただいて大丈夫です

いずれもバッテリースペースに配置なのでお使いのバッテリーと相談ですね

ちなみにこのシリーズはラインナップとしては

1型 シンプルな物 保護回路無し 20AWG

2型 保護回路、SBD内蔵型 20AWG

3型 保護回路、SBD内蔵型 18AWG

となっています

保護回路なしでも素姓のいいFETなのでめったなことでは暴走しません

次世代M4の後方配線用に使ってるやつと同じユニットです

自分のスタンダートM4も回してますが、容赦なくハイレートスプリングを入れるとかよほどの使い方をしない限り大丈夫ですな

コンデンサを小型化したのでさらに1~2ミリユニットが小さくなりましたw

まだまだ先になりそうですがガスの動きが渋くなる冬場に向けていかがでしょう?

御大の遅筆を非難できない今日この頃いかがお過ごしでしょうかorz

まあ、あんまりまだ涼しくなる気がしないんですけどね

冬に向けて電ハンの話題です

以前からちまちまいろいろ作っていたコン電/電ハンシリーズですが、このたび共用パーツにしてみました

というのも、実のところ配線長が一番長いMP7で21センチなんですが、これは実は電ハンの配線全とっかえすると大体このくらい(実際には20センチちょっと)ですんでしまうんですわ

しかも配線を一本ものにしてしまうので余計なロスも無く、キビキビ回るようになります

まあ、電ハンに関してはメカボ引っ張り出さないといけないので手間は増える形になりますが、気兼ねなく半田付けできるのでそれはそれでいいかもです

ちょうどゲームでご一緒している方から「M9買ったのでFETつけて」というお話があったのでそちらで取り付けを解説していきたいと思います

こちらのものは「コン電・電ハン用3型」で出しているものですね

ユニットは保護回路、SBD搭載、動力線が太めの18AWG(0.8sq)で作っているタイプです

同じユニットで標準の20AWGで作ったのは2型で出しています

当然ながら通電効率は導体の太さや数で変化しますから、3型のほうがレスポンスやサイクルは向上します

M9A1です

バラシがほかの3種に比べると格段にめんどくさく感じるのは気のせいでしょうか

だってほら、ほかはメカボが案外ずるっと抜けるし

はい、メカボです

既存配線は取っ払います

取っ払ったら配線が通っていたところに配線を這わせ、位置決め

マガジンハウジングに干渉しないよう配線を這わせてください

へんなところを通すとマガジンさした瞬間に信号線が切れたりします

今回ははめてませんが、シュリンクチューブかぶせますかねえ・・・・・・

機種によって異なりますがバッテリーホルダーを削るか、取っ払って配線が通るスペースを確保します

今回M9の場合は取っ払います

トリガーユニットを外してビスを外せばOK

で、こんな感じ

後は組みなおしですが、3型だとぎりぎりで余裕が無いので動力線を挟み込まないよう注意が必要です

まあ、どっかはみだしてると閉じれないんで、無理に閉じようとせずに確認を重ねてください

はい、組み込み終了です

ちなみに他のコン電シリーズは配線を若干短縮するだけで使えるので、お好みで位置決めしていただいて大丈夫です

いずれもバッテリースペースに配置なのでお使いのバッテリーと相談ですね

ちなみにこのシリーズはラインナップとしては

1型 シンプルな物 保護回路無し 20AWG

2型 保護回路、SBD内蔵型 20AWG

3型 保護回路、SBD内蔵型 18AWG

となっています

保護回路なしでも素姓のいいFETなのでめったなことでは暴走しません

次世代M4の後方配線用に使ってるやつと同じユニットです

自分のスタンダートM4も回してますが、容赦なくハイレートスプリングを入れるとかよほどの使い方をしない限り大丈夫ですな

コンデンサを小型化したのでさらに1~2ミリユニットが小さくなりましたw

まだまだ先になりそうですがガスの動きが渋くなる冬場に向けていかがでしょう?

2014年02月01日

FETをつけよう リポ化/FETスイッチ5型編

FETをつけよう、今回はリポ化/FETスイッチ五型です

これまでの1~3型と異なり、今回は動力線が細いです

まあ、細いとは言ってもテフロン銀線なのでサイクルが落ちたりとかはないんですが

特徴としては細くしたことで取り回しがよくなり、組み込みが楽になっているという点ですかね

モノ自体は前回の4型に保護回路が増設されたもので、フルでの使用というよりはセミでパカパカ撃つのに適した仕様になっています

今回はテストベットにCYMA製のグロック18Cさんにご登場願います

マルイの初期型グロック18のコピーなのでやーや気密が甘い感じです

さて、早速カバーをはずします

小ねじ3本はずしてちょっとつまんではずす、このあたりはまあ他の電ハンと変わりないですね

で、スプリングガイドをはずしてやりますと、スイッチ部へのアクセスが可能になります

スイッチにはプラス側の線が二本はんだ付けされていますが、これはどちらもはずします

グリップ内に向かっているほうはあとで動力線と接続しますので

で、今回4型、5型の場合、1~3型のようにマイクロバッテリーのコネクターをはずさず、そのまま残してつけていきます

もちろんこの部分をはずせばバッテリー格納部に余裕が持てますが、一般的な電ハン用バッテリーではそこまでやらなくても大丈夫です

なのでちょっとばかり配線が通るだけのスペースを空けてやるため、削ってやります

では動力線の接続です

プラス側は先ほどはんだをはずした赤ケーブルのグリップ内に向かっているほうにはんだ付け

付けた後で熱収縮チューブで絶縁です

黒いほうはビス止めされている丸型端子に直ではんだ付けです

今まで丸型端子はずしてましたが付けたまんまでいいんですよね、実は

もともと電気を通す素材でできてますし

次は信号線です

信号線はこれまでのものと同じくスイッチへのはんだ付けです

赤の動力線をはずした場所にそれぞれ一本ずつはんだ付けです

これではんだ付けは終了です

後は組み立てなおして終了です

ピストンカバー周辺の分解組み立てに慣れれば30分あれば終わる程度の作業ですね

FETとりつけという点ではかなり楽な部類ですんで、初めてのFETでもお手軽にできますよ

あ、はんだごての扱いと分解組み立ては必須ですが

いつも通りヤフオク出品中です

こちらはオプションで動力線を太くできますのでサイクルアップを狙う方はそっちですね

これまでの1~3型と異なり、今回は動力線が細いです

まあ、細いとは言ってもテフロン銀線なのでサイクルが落ちたりとかはないんですが

特徴としては細くしたことで取り回しがよくなり、組み込みが楽になっているという点ですかね

モノ自体は前回の4型に保護回路が増設されたもので、フルでの使用というよりはセミでパカパカ撃つのに適した仕様になっています

今回はテストベットにCYMA製のグロック18Cさんにご登場願います

マルイの初期型グロック18のコピーなのでやーや気密が甘い感じです

さて、早速カバーをはずします

小ねじ3本はずしてちょっとつまんではずす、このあたりはまあ他の電ハンと変わりないですね

で、スプリングガイドをはずしてやりますと、スイッチ部へのアクセスが可能になります

スイッチにはプラス側の線が二本はんだ付けされていますが、これはどちらもはずします

グリップ内に向かっているほうはあとで動力線と接続しますので

で、今回4型、5型の場合、1~3型のようにマイクロバッテリーのコネクターをはずさず、そのまま残してつけていきます

もちろんこの部分をはずせばバッテリー格納部に余裕が持てますが、一般的な電ハン用バッテリーではそこまでやらなくても大丈夫です

なのでちょっとばかり配線が通るだけのスペースを空けてやるため、削ってやります

では動力線の接続です

プラス側は先ほどはんだをはずした赤ケーブルのグリップ内に向かっているほうにはんだ付け

付けた後で熱収縮チューブで絶縁です

黒いほうはビス止めされている丸型端子に直ではんだ付けです

今まで丸型端子はずしてましたが付けたまんまでいいんですよね、実は

もともと電気を通す素材でできてますし

次は信号線です

信号線はこれまでのものと同じくスイッチへのはんだ付けです

赤の動力線をはずした場所にそれぞれ一本ずつはんだ付けです

これではんだ付けは終了です

後は組み立てなおして終了です

ピストンカバー周辺の分解組み立てに慣れれば30分あれば終わる程度の作業ですね

FETとりつけという点ではかなり楽な部類ですんで、初めてのFETでもお手軽にできますよ

あ、はんだごての扱いと分解組み立ては必須ですが

いつも通りヤフオク出品中です

こちらはオプションで動力線を太くできますのでサイクルアップを狙う方はそっちですね

2013年12月29日

FETをつけよう M9A1編

久々の電動ハンドガン、M9A1です

いやはや、もうバリエーション展開しないんじゃないかと思っていたら出してきました

M9A1ですが

外観的にはまあそこそこ、いつものマルイなのでは

と、言いたいところですが何とセイフティがアンビではないです

というか右側のセイフティはダミーですw

まあ、マルイで、電ハンですからね

さて、ばらしです

まずはここのカバーをはずします

いつもの電ハンユニットですが、細部は異なってますな

タペットアームがスチールっぽい何かになってます

で、プラス側の配線をはずします

今回は新たな試みのためにプラスだけ、それもコネクタ‐スイッチ間の配線のみはずします

が、ダミーハンマー周りの部品が邪魔ではんだごてが接近できません

なのでこの周辺をはずしますが……

M9の何というか一番びっくりな点

グリップ後端部がガバットはずれます

思い切りましたねえ

はずし方としては①トリガーバーのところのプラスねじをはずし、②上下に二か所ピンが入っているのでそれを抜きますと外れます

小さなスプリングがあったりしますのでグリップパネルをはずす時は注意です

しかる後にはんだごてではずします

本体の加工です

バッテリーコネクタの一部(赤丸部)を切り欠いて配線経路を確保します

続いて反対側

バッテリー取り外し用のレバー基部のビスとレバーの軸になっているピンを外します

その後レバーとバッテリー保持用のレイル上の部品を外します

この際にコネクターの接点が一個一緒に外れます

以上で取り付けのための加工は終了です

次に取り付けです

今回は新しい試みとして信号線がFETのゲートから伸びている物一本になっています

経路を検討した結果スイッチ-モーター間の配線にプラス側動力線を直ではんだ付けすることにより信号線を兼ねることができるのでは?という試みです

また、MAC10での結果から線材の太さをワンサイズ細くしてあります

これにより配線の取り回しがやりやすくなっております

また、配線の長さを調整し、M9に対応させています

はんだ付けはこんな感じです

左に信号線、右にプラス側動力線です

マイナス側です

こっちは既存の配線に直ではんだ付けです

丸型端子のあたりにくっつけてやります

以上で取り付け終了です

あとは組み上げて終わりです

試運転の結果レスポンスはマイクロバッテリーに比べ向上しています

配線材のサイズダウンもあんまり影響が出ていないようですね

なんかくみ上げの際にとちったらしくセミオンリーになってますがまあ個人的にはセミでしか撃たないんで問題ないですが

こちらのスイッチはヤフオクにて「電動ハンドガン用リポ化FETスイッチ4型」として出品しますのでご興味のある方はどうぞ

ちなみに保護回路付きは5型です

いやはや、もうバリエーション展開しないんじゃないかと思っていたら出してきました

M9A1ですが

外観的にはまあそこそこ、いつものマルイなのでは

と、言いたいところですが何とセイフティがアンビではないです

というか右側のセイフティはダミーですw

まあ、マルイで、電ハンですからね

さて、ばらしです

まずはここのカバーをはずします

いつもの電ハンユニットですが、細部は異なってますな

タペットアームがスチールっぽい何かになってます

で、プラス側の配線をはずします

今回は新たな試みのためにプラスだけ、それもコネクタ‐スイッチ間の配線のみはずします

が、ダミーハンマー周りの部品が邪魔ではんだごてが接近できません

なのでこの周辺をはずしますが……

M9の何というか一番びっくりな点

グリップ後端部がガバットはずれます

思い切りましたねえ

はずし方としては①トリガーバーのところのプラスねじをはずし、②上下に二か所ピンが入っているのでそれを抜きますと外れます

小さなスプリングがあったりしますのでグリップパネルをはずす時は注意です

しかる後にはんだごてではずします

本体の加工です

バッテリーコネクタの一部(赤丸部)を切り欠いて配線経路を確保します

続いて反対側

バッテリー取り外し用のレバー基部のビスとレバーの軸になっているピンを外します

その後レバーとバッテリー保持用のレイル上の部品を外します

この際にコネクターの接点が一個一緒に外れます

以上で取り付けのための加工は終了です

次に取り付けです

今回は新しい試みとして信号線がFETのゲートから伸びている物一本になっています

経路を検討した結果スイッチ-モーター間の配線にプラス側動力線を直ではんだ付けすることにより信号線を兼ねることができるのでは?という試みです

また、MAC10での結果から線材の太さをワンサイズ細くしてあります

これにより配線の取り回しがやりやすくなっております

また、配線の長さを調整し、M9に対応させています

はんだ付けはこんな感じです

左に信号線、右にプラス側動力線です

マイナス側です

こっちは既存の配線に直ではんだ付けです

丸型端子のあたりにくっつけてやります

以上で取り付け終了です

あとは組み上げて終わりです

試運転の結果レスポンスはマイクロバッテリーに比べ向上しています

配線材のサイズダウンもあんまり影響が出ていないようですね

なんかくみ上げの際にとちったらしくセミオンリーになってますがまあ個人的にはセミでしか撃たないんで問題ないですが

こちらのスイッチはヤフオクにて「電動ハンドガン用リポ化FETスイッチ4型」として出品しますのでご興味のある方はどうぞ

ちなみに保護回路付きは5型です

2013年02月16日

電動ハンドガン用リポ仕様FETスイッチ(簡易接続型)

前回は配線を丸々とっかえてしまう、という方式でした

接点が増えれば増えただけ余計な抵抗が増えるからあの方法が一番いいんです

多分(え

が、何分ほぼ完全分解でめんどくさい

なれないと分解組み立ててかなり時間を食ってしまう、あまるはずのない部品が余る、所属不明のネジが出てくる……などなど

トイガンの分解組み立てで慣れないうちによくある風景なんですが……皆さんもやはり経験ありますよね?(すがるような眼で)

分解組み立てなどは誰でもできるものではない……らしいので(注:私は慣れれば誰でもできると思ってますよ?それほど複雑怪奇な得体の知れない機構というわけではありませんし)

Q:最小限の工数でFETスイッチ化とBECコネクタ化をするにはどうすればよいか?

A:既存の配線を流用してしまう

という結果にたどりつきまして

作ってみました

物自体は単純明快

前回作ったフルサイズFETスイッチの動力線を短縮化し、メカボを引っこ抜かないという作業工程の要請からプラスティックがすぐ近くにあるのではんだ付けで接続はまずかろうということで圧着スリーブで電線をつなぐ方式としました

材料費も電線が短いために安価になります

ま、スイッチ製作の工程は圧着スリーブの分増えるんだけども

次回は実装!

接点が増えれば増えただけ余計な抵抗が増えるからあの方法が一番いいんです

多分(え

が、何分ほぼ完全分解でめんどくさい

なれないと分解組み立ててかなり時間を食ってしまう、あまるはずのない部品が余る、所属不明のネジが出てくる……などなど

トイガンの分解組み立てで慣れないうちによくある風景なんですが……皆さんもやはり経験ありますよね?(すがるような眼で)

分解組み立てなどは誰でもできるものではない……らしいので(注:私は慣れれば誰でもできると思ってますよ?それほど複雑怪奇な得体の知れない機構というわけではありませんし)

Q:最小限の工数でFETスイッチ化とBECコネクタ化をするにはどうすればよいか?

A:既存の配線を流用してしまう

という結果にたどりつきまして

作ってみました

物自体は単純明快

前回作ったフルサイズFETスイッチの動力線を短縮化し、メカボを引っこ抜かないという作業工程の要請からプラスティックがすぐ近くにあるのではんだ付けで接続はまずかろうということで圧着スリーブで電線をつなぐ方式としました

材料費も電線が短いために安価になります

ま、スイッチ製作の工程は圧着スリーブの分増えるんだけども

次回は実装!

2013年02月14日

マルイ電ハンUSPリポ化(FET化も)その2

というわけで実装です

分解まではまあいろいろな方があげているので省略です

メカボを取り出して

既存の配線ははんだごてではがします

赤い線がつながっているスイッチの二か所については、あとで信号線をはんだ付けします

トリガーピンを抜いてトリガー周りを取り出し、配線を通すスペース確保のためマイクロバッテリーのコネクター周りは丸ごと撤去

既存の配線を流用して圧着でつないでしまうという形式のものも製作しましたがそれはまた後日

さて、FETの装着です

と、言っても動力線のプラスとマイナス、信号線を合計4か所はんだ付けするだけ

信号線はタペットレバーの動きに干渉しないようにメカボとレバーの間に通します

はんだ付けの場所は先程プラスの線(赤い線)を外したスイッチ部です

まあ、どちらをつないでも問題なく作動しますが、通しやすく黄色が左、緑が右ということで

難しいといえば動力線の長さ調節くらいですかね

どっちかというとメカボ取り出すまでがめんどい

だから簡易接続型を作ったわけですがw

あとは組み立てて完成

組み立て時に電線を挟まないように

分解組み立てになれていればのんびりやって2時間の作業です

USPはグロックに比べると容積が大きいのでバッテリー収納もらくちん

グロックだとこうはいかない

総括

何というかまあ、あっさりとFETつけてリポ仕様にしてみた訳ですがまあ、サイクルが早くなってメインでも十分行けんじゃね?って有様です

問題は取り付けに際しほぼ完全分解が必要ということなんですが、まあこれはどうしようもない事なので

それを改善するために簡易接続型を製作するきっかけになったのですが、まあそれはまた今度

それにしても電ハンで気に入らない点はたった二つ、マガジンが割り箸なのとスライドが引けないこと

どっちも現状のメカボックスではどうしようもないですからねえ……

あとはせいぜい、ラインナップが少ない事なんでしょうが……これはトンプソンのいたいいたーい経験がありますからねえ

マルイさんもおいそれとはできないんでしょうね

ほんと出してくれないかなあ、スチェッキンとか

ちなみにこちらのFETスイッチ一式はヤフオクで出していますのでご興味のある方はぜひよろしくお願いします

http://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/ju87g3

分解まではまあいろいろな方があげているので省略です

メカボを取り出して

既存の配線ははんだごてではがします

赤い線がつながっているスイッチの二か所については、あとで信号線をはんだ付けします

トリガーピンを抜いてトリガー周りを取り出し、配線を通すスペース確保のためマイクロバッテリーのコネクター周りは丸ごと撤去

既存の配線を流用して圧着でつないでしまうという形式のものも製作しましたがそれはまた後日

さて、FETの装着です

と、言っても動力線のプラスとマイナス、信号線を合計4か所はんだ付けするだけ

信号線はタペットレバーの動きに干渉しないようにメカボとレバーの間に通します

はんだ付けの場所は先程プラスの線(赤い線)を外したスイッチ部です

まあ、どちらをつないでも問題なく作動しますが、通しやすく黄色が左、緑が右ということで

難しいといえば動力線の長さ調節くらいですかね

どっちかというとメカボ取り出すまでがめんどい

だから簡易接続型を作ったわけですがw

あとは組み立てて完成

組み立て時に電線を挟まないように

分解組み立てになれていればのんびりやって2時間の作業です

USPはグロックに比べると容積が大きいのでバッテリー収納もらくちん

グロックだとこうはいかない

総括

何というかまあ、あっさりとFETつけてリポ仕様にしてみた訳ですがまあ、サイクルが早くなってメインでも十分行けんじゃね?って有様です

問題は取り付けに際しほぼ完全分解が必要ということなんですが、まあこれはどうしようもない事なので

それを改善するために簡易接続型を製作するきっかけになったのですが、まあそれはまた今度

それにしても電ハンで気に入らない点はたった二つ、マガジンが割り箸なのとスライドが引けないこと

どっちも現状のメカボックスではどうしようもないですからねえ……

あとはせいぜい、ラインナップが少ない事なんでしょうが……これはトンプソンのいたいいたーい経験がありますからねえ

マルイさんもおいそれとはできないんでしょうね

ほんと出してくれないかなあ、スチェッキンとか

ちなみにこちらのFETスイッチ一式はヤフオクで出していますのでご興味のある方はぜひよろしくお願いします

http://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/ju87g3

2013年02月14日

マルイ電ハンUSPリポ化 (FET化も) その一

マルイUSPをリポ対応FETスイッチ化する

便利な時代になりました

かつて電動ガン黎明期にマルシンが作った電動ベレッタが悲惨なものだったのをリアルタイムで知っているだけに今日の電ハンには驚くばかりです

とはいえ、電ハン(コン電も)のレスポンスの遅さはいただけない

時間にすればそんな遅さではないにせよ、何分ハンドガンです

ハンドガンナーやるつもりも今のところないのでサイドアームの域を出ることはないんです

でも、サイドアームだからこそレスポンスは早い方がいい

何しろハンドガン抜かなきゃならないということはメインに何らかのトラブルがあるときということなんで

そんなわけで今まで電ハンはあんまり関心なかったんですが

去年あたりからリポバッテリー使い始めたところハンドガン用もあるっていう話でしたので

「ふーん」程度には関心が沸いたのです

無論、リポバッテリーの使用によってレスポンスは上がるんですが……

何分電圧が高いので接点が焼ける、削れるという話も多々聞いていたのでとりあえず静観

リポバッテリーを使い始めてスイッチの問題解決のためにFETを使うようになって、昨年寒くなり始めたころゲームフィールドで「電ハン用のFETって作ったら便利かも」というお話を受けまして

ショップ様で作ってるアダプターを介さないよう設計してある関係でサイクルも毎秒2発くらい上がります

まあ、従来のマイクロバッテリーは使えなくなりますが

次回は組み込みを紹介したいと思います

便利な時代になりました

かつて電動ガン黎明期にマルシンが作った電動ベレッタが悲惨なものだったのをリアルタイムで知っているだけに今日の電ハンには驚くばかりです

とはいえ、電ハン(コン電も)のレスポンスの遅さはいただけない

時間にすればそんな遅さではないにせよ、何分ハンドガンです

ハンドガンナーやるつもりも今のところないのでサイドアームの域を出ることはないんです

でも、サイドアームだからこそレスポンスは早い方がいい

何しろハンドガン抜かなきゃならないということはメインに何らかのトラブルがあるときということなんで

そんなわけで今まで電ハンはあんまり関心なかったんですが

去年あたりからリポバッテリー使い始めたところハンドガン用もあるっていう話でしたので

「ふーん」程度には関心が沸いたのです

無論、リポバッテリーの使用によってレスポンスは上がるんですが……

何分電圧が高いので接点が焼ける、削れるという話も多々聞いていたのでとりあえず静観

リポバッテリーを使い始めてスイッチの問題解決のためにFETを使うようになって、昨年寒くなり始めたころゲームフィールドで「電ハン用のFETって作ったら便利かも」というお話を受けまして

実際にやってみた

ショップ様で作ってるアダプターを介さないよう設計してある関係でサイクルも毎秒2発くらい上がります

まあ、従来のマイクロバッテリーは使えなくなりますが

次回は組み込みを紹介したいと思います