2021年10月09日

次世代M4系統向け リコイルキャンセル用FET

お久しぶりです

もう何周遅れだかわからない次世代M4リコイルキャンセル化とそのためのFET配線、そしておまけ機能です

マルイの次世代といえば、昨今はMP5で驚異の性能を誇っていますが、今回は次世代シリーズの原点、M4系統のお話です

まあ、最近のマルイのガンは箱出しFET付なのでいじるところがないんですよね

まあ、マルイ製品はいじらない方が多くの場合最高性能を発揮しますが

使い込んでガタが来てからいじるってのが正解でしょうねえ

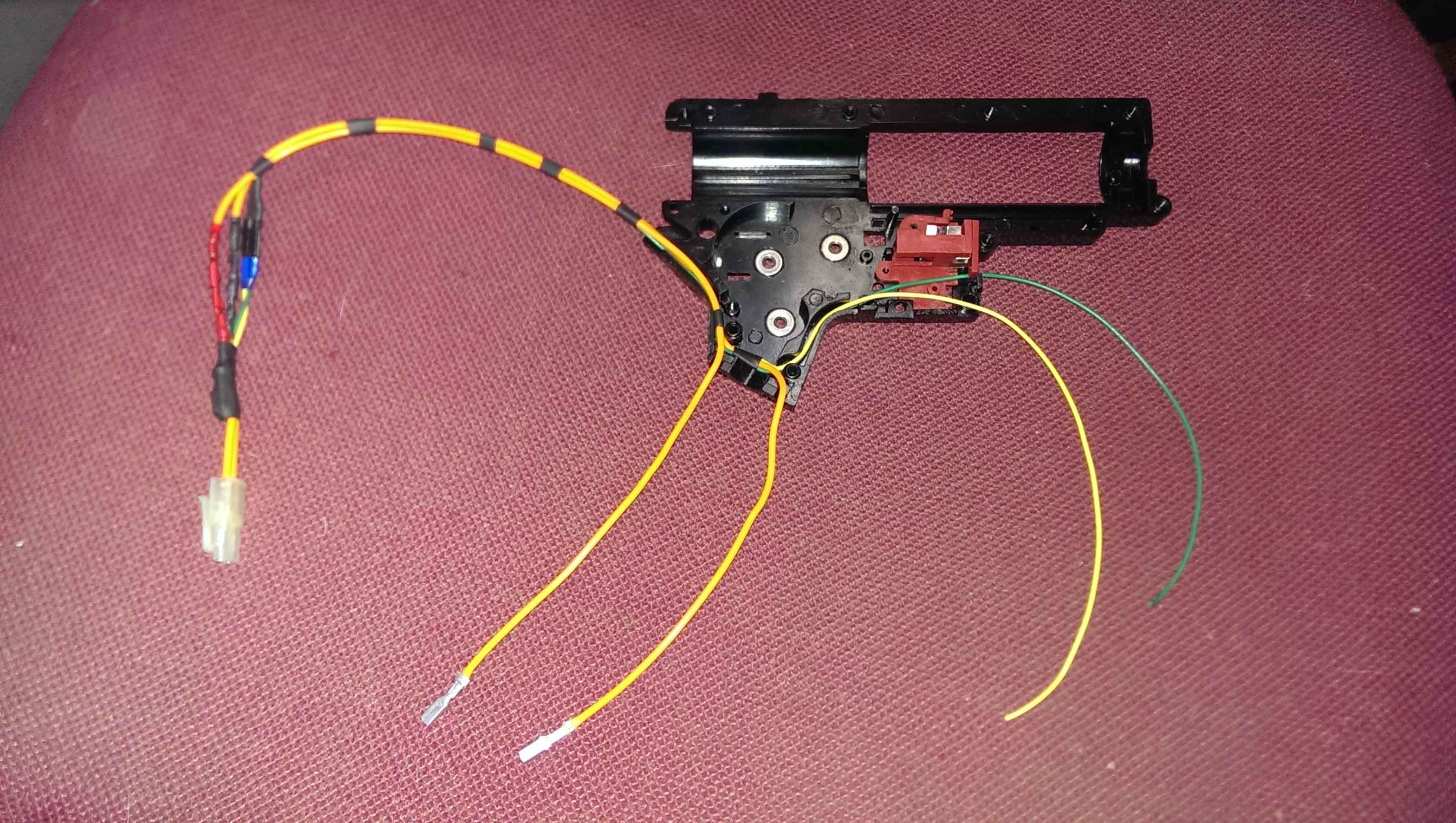

さて、今回のお品はこちら

構成としては小型ユニット、それにコネクタのセパレート化です

小型ユニットにしたのはこれまでの次世代M4系で使用していたものであることと、バッファーチューブの加工を最小限にできるという点です

コネクタのセパレート化を図っているのも同様の理由です

理屈の上ではこれまでのセパレート配線でも取り付け可能ではあるのですが、サイドのスリットでも入れない限りチューブ内での接続は困難極まるでしょう

というわけで新設計です

必要な工具は通常の分解に必要な工具に加え

はんだごて

コイン

バッファチューブに穴開け可能な工具、リューターやドリルなど

が必要になります

リコイルキャンセル加工としてはストック側の加工のみでできます

手順としては

Ⅰ バッファチューブ内のリコイルユニットの撤去

Ⅱ スプリングガイドの設置

Ⅲ 配線経路の確保

となります

Ⅰ バッファーチューブ内のリコイルユニットの撤去

エンドキャップをコインや腕時計用のドライバなどで外します

するとリコイルユニット一式(おもり、ガイドシャフト、スプリング)が取り出せます

Ⅱ スプリングガイドの設置

STD電動ガン用スプリングガイドのうち、後ろ側からM5ビスで固定できるものを調達します

多くの場合ガイドの回転を抑える爪があるので、それを切り落とし、根元の部分を円に近い形に成型します

その後バッファーチューブにM5ビスを使って元々おもりのシャフトが通っていた穴を通し、固定します

Ⅲ 配線経路の確保

さて、今回の肝、というか一番厄介な加工です

バッファチューブの穴開けの場所ですが、コード押さえ(NGM4‐39)の取り付け用レールのフレーム側(ねじが切ってある方)を起点として65ミリの場所から長さ25ミリ、幅10ミリ程度の穴をあけます

私は今回リューターのダイヤモンド砥石で長辺を切りこみを複数入れ、すのこ状にしてから斜めにクロスに切って大まかに穴をあけ、開口部の面取りをして仕上げるというめんどくさいやり方をしましたが、万力とインパクトドライバなどでドリルで穴をあけるなどの方法の方がおそらく楽です

これで一番の難関はクリアです

FET配線の設置ですが、通常のSTD M4の後方配線の様に配線を後ろ側に出す引き方なので省略

いつものように信号線をメカボスイッチに一本ずつはんだ付けです

メカボックスからモーターへ伸びる動力線はおおよそ11~13センチ程度出るように調整すればOKです

ではバッファチューブを取り付けます

先に配線をバッファリングとスイベルに通しておきます

そののち、バッファリングをチューブに取り付けていきますが、この時配線の被覆を破らないように注意しながらリングを回していきます

必要ならバッファチューブの配線経路用の溝の一部を削ってもいいかもしれません

バッファリングはいったん反対側まで回し切ってしまい、バッファチューブを回転させられるようにしておきます

リング、スイベル、配線がねじれないよう注意しながらチューブをフレームにねじ込んで行きます

チューブの角度を調整しながら引っかけレンチなどでリングを閉め込みます

チューブの固定が済んだら配線の収納です

まずヒューズとコネクタを外します

次に配線を開口部から差し込み、中に入れ込んで行きますチューブのエンド側から外したコネクタとヒューズを配線に取り付けます

バッテリーとの接続時にはコネクタは折り曲げて接続します

コード押さえを取り付け、動作確認をします

問題がなければストックを取り付け完成

本体側の加工が必要になるややめんどくさい施工でしたが、すとっ給チューブ内にバッテリーを入れられるのでストックの選択が広がります

まあ、純正ストックでいい、という場合は大容量タイプを付けちゃえば問題解決なんですけどね

もう何周遅れだかわからない次世代M4リコイルキャンセル化とそのためのFET配線、そしておまけ機能です

マルイの次世代といえば、昨今はMP5で驚異の性能を誇っていますが、今回は次世代シリーズの原点、M4系統のお話です

まあ、最近のマルイのガンは箱出しFET付なのでいじるところがないんですよね

まあ、マルイ製品はいじらない方が多くの場合最高性能を発揮しますが

使い込んでガタが来てからいじるってのが正解でしょうねえ

さて、今回のお品はこちら

構成としては小型ユニット、それにコネクタのセパレート化です

小型ユニットにしたのはこれまでの次世代M4系で使用していたものであることと、バッファーチューブの加工を最小限にできるという点です

コネクタのセパレート化を図っているのも同様の理由です

理屈の上ではこれまでのセパレート配線でも取り付け可能ではあるのですが、サイドのスリットでも入れない限りチューブ内での接続は困難極まるでしょう

というわけで新設計です

必要な工具は通常の分解に必要な工具に加え

はんだごて

コイン

バッファチューブに穴開け可能な工具、リューターやドリルなど

が必要になります

リコイルキャンセル加工としてはストック側の加工のみでできます

手順としては

Ⅰ バッファチューブ内のリコイルユニットの撤去

Ⅱ スプリングガイドの設置

Ⅲ 配線経路の確保

となります

Ⅰ バッファーチューブ内のリコイルユニットの撤去

エンドキャップをコインや腕時計用のドライバなどで外します

するとリコイルユニット一式(おもり、ガイドシャフト、スプリング)が取り出せます

Ⅱ スプリングガイドの設置

STD電動ガン用スプリングガイドのうち、後ろ側からM5ビスで固定できるものを調達します

多くの場合ガイドの回転を抑える爪があるので、それを切り落とし、根元の部分を円に近い形に成型します

その後バッファーチューブにM5ビスを使って元々おもりのシャフトが通っていた穴を通し、固定します

Ⅲ 配線経路の確保

さて、今回の肝、というか一番厄介な加工です

バッファチューブの穴開けの場所ですが、コード押さえ(NGM4‐39)の取り付け用レールのフレーム側(ねじが切ってある方)を起点として65ミリの場所から長さ25ミリ、幅10ミリ程度の穴をあけます

私は今回リューターのダイヤモンド砥石で長辺を切りこみを複数入れ、すのこ状にしてから斜めにクロスに切って大まかに穴をあけ、開口部の面取りをして仕上げるというめんどくさいやり方をしましたが、万力とインパクトドライバなどでドリルで穴をあけるなどの方法の方がおそらく楽です

これで一番の難関はクリアです

FET配線の設置ですが、通常のSTD M4の後方配線の様に配線を後ろ側に出す引き方なので省略

いつものように信号線をメカボスイッチに一本ずつはんだ付けです

メカボックスからモーターへ伸びる動力線はおおよそ11~13センチ程度出るように調整すればOKです

ではバッファチューブを取り付けます

先に配線をバッファリングとスイベルに通しておきます

そののち、バッファリングをチューブに取り付けていきますが、この時配線の被覆を破らないように注意しながらリングを回していきます

必要ならバッファチューブの配線経路用の溝の一部を削ってもいいかもしれません

バッファリングはいったん反対側まで回し切ってしまい、バッファチューブを回転させられるようにしておきます

リング、スイベル、配線がねじれないよう注意しながらチューブをフレームにねじ込んで行きます

チューブの角度を調整しながら引っかけレンチなどでリングを閉め込みます

チューブの固定が済んだら配線の収納です

まずヒューズとコネクタを外します

次に配線を開口部から差し込み、中に入れ込んで行きますチューブのエンド側から外したコネクタとヒューズを配線に取り付けます

バッテリーとの接続時にはコネクタは折り曲げて接続します

コード押さえを取り付け、動作確認をします

問題がなければストックを取り付け完成

本体側の加工が必要になるややめんどくさい施工でしたが、すとっ給チューブ内にバッテリーを入れられるのでストックの選択が広がります

まあ、純正ストックでいい、という場合は大容量タイプを付けちゃえば問題解決なんですけどね

2016年09月24日

FETを付けよう HK416C編 (真打) その2

というわけでその2です

さて、前回メカボックスへFETを取り付けたわけですが今度はメカボックスをロアフレームへ入れ込んでいきます

まあ、フレームへの入れ込みに関しては特に注意事項はありません

前回の取り付けの際にも触れましたが、メカボックスとユニットの間の線はおおよそ3センチ出ている状態にしてください

長すぎても短すぎても駄目です

ほかのM4系と同じく、この位置にユニットを持ってくる場合長すぎても短すぎても取り付けられません

最悪、ユニットがフレームとメカボックスに挟まれて圧潰しますので、ご注意ください

では今回の加工の部位

フレームエンドプレートです

HK416C専用のパーツで、ストックの取り付けを安定させるガイド、スリング用のリング型のスイベルがついています

ここを加工しなきゃいけないのは、裏側の固定用スペーサーがそのままではユニットを押しつぶす可能性があるからです

まあ、このスペーサーがなくともストック用のメタルアームをガイドに合わせてバッファーリングを締めこめばいいんで、外してしまいます

これによってフレーム内にユニットを入れ込むスペースを稼ぎ出せます

というわけでとってしまいましょう

外した後はM3のなべねじでスイベルを固定できます

ロアフレームにストックを取り付けていく際も、バッファーリングは無理に締めこまないよう注意してください

その他の部分は通常のHK416系と同じ要領で組み立てていきます

ではこれで後ろ半分は終了です

いよいよ最後、アッパーとの結合です

アッパーと結合する際、前方側へ向かう配線の処理に気を付けます

というのも、変な場所に通すとマガジンに干渉して最悪被覆がむけてしまうためです

なのでこんな感じでなるべく上側に線を引っ張っていきます

あとはノーマルと同じく前へ線を引き出していきます

この際ピンセットかなんかで引き出してやらないといけないので結構面倒ですね

ガスチューブはまあ、なくても問題がないですし私は外してます

さて、いじょうで取り付けはおしまいです

短くて軽い分、振り回しやすいんですが、ストックパッドが小さすぎて構えづらいのが残念ですね

そのうちサードパーティで出そうな気がしますがそれまでは我慢ですなあ

こちらもヤフオクにて出品中です

次回は89式リベンジです

さて、前回メカボックスへFETを取り付けたわけですが今度はメカボックスをロアフレームへ入れ込んでいきます

まあ、フレームへの入れ込みに関しては特に注意事項はありません

前回の取り付けの際にも触れましたが、メカボックスとユニットの間の線はおおよそ3センチ出ている状態にしてください

長すぎても短すぎても駄目です

ほかのM4系と同じく、この位置にユニットを持ってくる場合長すぎても短すぎても取り付けられません

最悪、ユニットがフレームとメカボックスに挟まれて圧潰しますので、ご注意ください

では今回の加工の部位

フレームエンドプレートです

HK416C専用のパーツで、ストックの取り付けを安定させるガイド、スリング用のリング型のスイベルがついています

ここを加工しなきゃいけないのは、裏側の固定用スペーサーがそのままではユニットを押しつぶす可能性があるからです

まあ、このスペーサーがなくともストック用のメタルアームをガイドに合わせてバッファーリングを締めこめばいいんで、外してしまいます

これによってフレーム内にユニットを入れ込むスペースを稼ぎ出せます

というわけでとってしまいましょう

外した後はM3のなべねじでスイベルを固定できます

ロアフレームにストックを取り付けていく際も、バッファーリングは無理に締めこまないよう注意してください

その他の部分は通常のHK416系と同じ要領で組み立てていきます

ではこれで後ろ半分は終了です

いよいよ最後、アッパーとの結合です

アッパーと結合する際、前方側へ向かう配線の処理に気を付けます

というのも、変な場所に通すとマガジンに干渉して最悪被覆がむけてしまうためです

なのでこんな感じでなるべく上側に線を引っ張っていきます

あとはノーマルと同じく前へ線を引き出していきます

この際ピンセットかなんかで引き出してやらないといけないので結構面倒ですね

ガスチューブはまあ、なくても問題がないですし私は外してます

さて、いじょうで取り付けはおしまいです

短くて軽い分、振り回しやすいんですが、ストックパッドが小さすぎて構えづらいのが残念ですね

そのうちサードパーティで出そうな気がしますがそれまでは我慢ですなあ

こちらもヤフオクにて出品中です

次回は89式リベンジです

2015年06月09日

FETをつけよう HK417編 補足其の弐

今回新たな試みとして、社外パーツなしでの通常コネクタ化というのにも挑戦してみました

まあ、専用バッテリーを使っている分にはFETはそれほど重要ではないでしょうしね

そんなわけで、ストック内の端子の部分です

理屈の上ではこの端子に電流が流れればいいわけでつなげば通電します

まあ当然ですね

しかしながら問題児が一人

ガラス管ヒューズです

安全対策としてはぜひつけておきたいヒューズですが、ガラス管ヒューズというのは一般に手に入りやすい一方で抵抗値が大きいという危険があります

そんなわけで私はこのATSヒューズを使っています

うちで作っているFETスイッチでヒューズをつける際にはこれを使っています

このヒューズのいいところはとにかく抵抗値が低い

あり/なし時のサイクル差がほとんどありません

さらにサイズが絶妙

使っていただいている方は品を見ていただけば分かりますが、横幅が3813ユニットとほぼ同じという絶妙さです

おかげで場所を食いません

とはいえ、さすがに次世代系のFETでユニットにつけるのはあまりにも使い勝手が悪い

いちいちメカボ取り出すのはあまりにも非効率的です

なので今回は本来のヒューズハウジングに直ではんだ付けしてしまいます

コネクタと一体化させた仕様なので、コネクタと一緒に押し込んでしまいます

こんな感じ

抵抗を嫌ってヒューズレスにする方もいらっしゃいますが、なるべくヒューズ付きをお勧めします

ないと万が一のメカボトラブルなんかの時でもそのまま引きずられてFET、さらにはバッテリーもお亡くなりになることがありますので

あ、ヒューズといえば実は電ハン/コン電用スイッチに関して重大なお知らせがががが

これは次回で

まあ、専用バッテリーを使っている分にはFETはそれほど重要ではないでしょうしね

そんなわけで、ストック内の端子の部分です

理屈の上ではこの端子に電流が流れればいいわけでつなげば通電します

まあ当然ですね

しかしながら問題児が一人

ガラス管ヒューズです

安全対策としてはぜひつけておきたいヒューズですが、ガラス管ヒューズというのは一般に手に入りやすい一方で抵抗値が大きいという危険があります

そんなわけで私はこのATSヒューズを使っています

うちで作っているFETスイッチでヒューズをつける際にはこれを使っています

このヒューズのいいところはとにかく抵抗値が低い

あり/なし時のサイクル差がほとんどありません

さらにサイズが絶妙

使っていただいている方は品を見ていただけば分かりますが、横幅が3813ユニットとほぼ同じという絶妙さです

おかげで場所を食いません

とはいえ、さすがに次世代系のFETでユニットにつけるのはあまりにも使い勝手が悪い

いちいちメカボ取り出すのはあまりにも非効率的です

なので今回は本来のヒューズハウジングに直ではんだ付けしてしまいます

コネクタと一体化させた仕様なので、コネクタと一緒に押し込んでしまいます

こんな感じ

抵抗を嫌ってヒューズレスにする方もいらっしゃいますが、なるべくヒューズ付きをお勧めします

ないと万が一のメカボトラブルなんかの時でもそのまま引きずられてFET、さらにはバッテリーもお亡くなりになることがありますので

あ、ヒューズといえば実は電ハン/コン電用スイッチに関して重大なお知らせがががが

これは次回で

2015年05月24日

FETをつけよう 次世代HK417 実装編

では実装編です

今回は30口径用フレームのおかげで非常にスペースに余裕があります

なので次世代M4系統と異なり、通常の3813ユニットが入ります

8743ユニットも確かに優秀なんですが、やはり容量はちょっと小さめです

3813ユニットだとなんと120Aまで扱えるので余裕多めです

仕様は最近作り始めた小型3813ユニット

保護回路とSBDを内蔵しながら小さくまとめてます

メカボックスへの組み付け

いつもの通り既存配線を外して、スイッチ端子の取っ払ったところに信号線をはんだ付けです

細めの単線ですので、はんだペーストはちゃんとつけておいたほうがいいです

まあ、より線でもそうですが

ユニットは大体この位置

メカボックスから大体2~3センチ弱程度出して閉じられるように長さを調整します

ユニットの出っ張ったほうが上向きです

ではフレームのへの入れ込みです

この部分

SR25もそうなんですが、30口径のAR系ってこの部分がサイズアップしてます

やはり強力なカートリッジを使うとなるとこの辺は強化しておかないといけないんでしょうかねえ

……民生ARのトンデモバリアントに50BMGっていうのがありますが、あれはどうなってるんですかねえ

閑話休題

これまでの次世代系のFETの場合、ロアフレームの配線用通路の中に押し込んでいましたが、今回はそのスペースが結構タイトなのでユニットを入れるのはしんどいです

まあ、入り口側を少々加工してやれば入るでしょうが、何もそこまでやらなくとも今回はほかにスペースがありますので

今回のスペースはここです

ロアフレームとメカボックスの隙間です

ちょっと見辛いですが、配線用の通路の手前の部分に収まっています

次世代M4系に比べると下手に締め込んでユニットを押しつぶす事故は起こりがたいので、より楽に仕込めるかと

ではバッファの組み立てです

とはいってもばらしたのと逆の手順でやるだけなんですが

バッファを組みつけて、配線を通す

このときプラス側がバッファチューブを下から見て左に来るようにしてください

で、バッファ側の端子に動力線をはんだ付けして出来上がり

残りは組み直しですが、ロアを組み上げた段階で試運転してみてください

組み上げた後でどっか失敗していると何とも精神的ダメージが大きいので

今回試作品としてA型、B型の2種類を試作しました

これはユニットのコアであるFET素子の仕様が異なるもので、性能自体は変わりません

というのも、A型はIRLB3813L、B型はIRLB3813を使っています

3813Lのほうが放熱板の大きさが小型になっておりユニットそのものの大きさが小さくなります

二種類作ってみてわかったんですが

ここまで小さくしなくても入ったな、これorz

加工が楽なのでヤフオクへはB型を出品していこうかと思います

いや、A型のほうが素子が倍くらい高い、同じ仕様のユニットを作るのが手間というデメリットもあるんで

新クルツ用で使っている素子なんですが、確かにこっちの素子のほうが小さくできるんですよ

417の場合はそこまで小型にする必要が無かったっていうだけで、3813でユニットを作り、そのまま使えるのであればそれはそれでかまわんのですな

ちなみに二石化する隙間はありません

あ、3813と3813Lの混成仕様ならいけるかも

スペックそのものは一緒だし

今回は30口径用フレームのおかげで非常にスペースに余裕があります

なので次世代M4系統と異なり、通常の3813ユニットが入ります

8743ユニットも確かに優秀なんですが、やはり容量はちょっと小さめです

3813ユニットだとなんと120Aまで扱えるので余裕多めです

仕様は最近作り始めた小型3813ユニット

保護回路とSBDを内蔵しながら小さくまとめてます

メカボックスへの組み付け

いつもの通り既存配線を外して、スイッチ端子の取っ払ったところに信号線をはんだ付けです

細めの単線ですので、はんだペーストはちゃんとつけておいたほうがいいです

まあ、より線でもそうですが

ユニットは大体この位置

メカボックスから大体2~3センチ弱程度出して閉じられるように長さを調整します

ユニットの出っ張ったほうが上向きです

ではフレームのへの入れ込みです

この部分

SR25もそうなんですが、30口径のAR系ってこの部分がサイズアップしてます

やはり強力なカートリッジを使うとなるとこの辺は強化しておかないといけないんでしょうかねえ

……民生ARのトンデモバリアントに50BMGっていうのがありますが、あれはどうなってるんですかねえ

閑話休題

これまでの次世代系のFETの場合、ロアフレームの配線用通路の中に押し込んでいましたが、今回はそのスペースが結構タイトなのでユニットを入れるのはしんどいです

まあ、入り口側を少々加工してやれば入るでしょうが、何もそこまでやらなくとも今回はほかにスペースがありますので

今回のスペースはここです

ロアフレームとメカボックスの隙間です

ちょっと見辛いですが、配線用の通路の手前の部分に収まっています

次世代M4系に比べると下手に締め込んでユニットを押しつぶす事故は起こりがたいので、より楽に仕込めるかと

ではバッファの組み立てです

とはいってもばらしたのと逆の手順でやるだけなんですが

バッファを組みつけて、配線を通す

このときプラス側がバッファチューブを下から見て左に来るようにしてください

で、バッファ側の端子に動力線をはんだ付けして出来上がり

残りは組み直しですが、ロアを組み上げた段階で試運転してみてください

組み上げた後でどっか失敗していると何とも精神的ダメージが大きいので

今回試作品としてA型、B型の2種類を試作しました

これはユニットのコアであるFET素子の仕様が異なるもので、性能自体は変わりません

というのも、A型はIRLB3813L、B型はIRLB3813を使っています

3813Lのほうが放熱板の大きさが小型になっておりユニットそのものの大きさが小さくなります

二種類作ってみてわかったんですが

ここまで小さくしなくても入ったな、これorz

加工が楽なのでヤフオクへはB型を出品していこうかと思います

いや、A型のほうが素子が倍くらい高い、同じ仕様のユニットを作るのが手間というデメリットもあるんで

新クルツ用で使っている素子なんですが、確かにこっちの素子のほうが小さくできるんですよ

417の場合はそこまで小型にする必要が無かったっていうだけで、3813でユニットを作り、そのまま使えるのであればそれはそれでかまわんのですな

ちなみに二石化する隙間はありません

あ、3813と3813Lの混成仕様ならいけるかも

スペックそのものは一緒だし

2015年01月18日

FETスイッチ取り付けの基本

FETスイッチの取り付けについてもう一度おさらいです

Ver2メカボをサンプルにしてますが、基本的にすべてのFETスイッチに共通したところをまとめてみます

FETの構成としては以下の通り

・ユニット

FET素子と抵抗で構成されています

ほかに保護回路やSBD(ショットキーバリアダイオード)、ヒューズが組みつけられていることもあります

・動力線

バッテリーからモーターへ動力用の電源を送る線です

プラスとマイナスがあり、モーターに逆相でつなぐと高確率でヒューズが飛ぶかユニットが壊れます

・信号線

FETを実装する際に多くの方が「なんじゃこりゃ?」と考える線です

1本のものと2本のものがあり、1本のものは多くの場合一部の配線を既存のものを流用する形になります

今回は2本のものを解説します

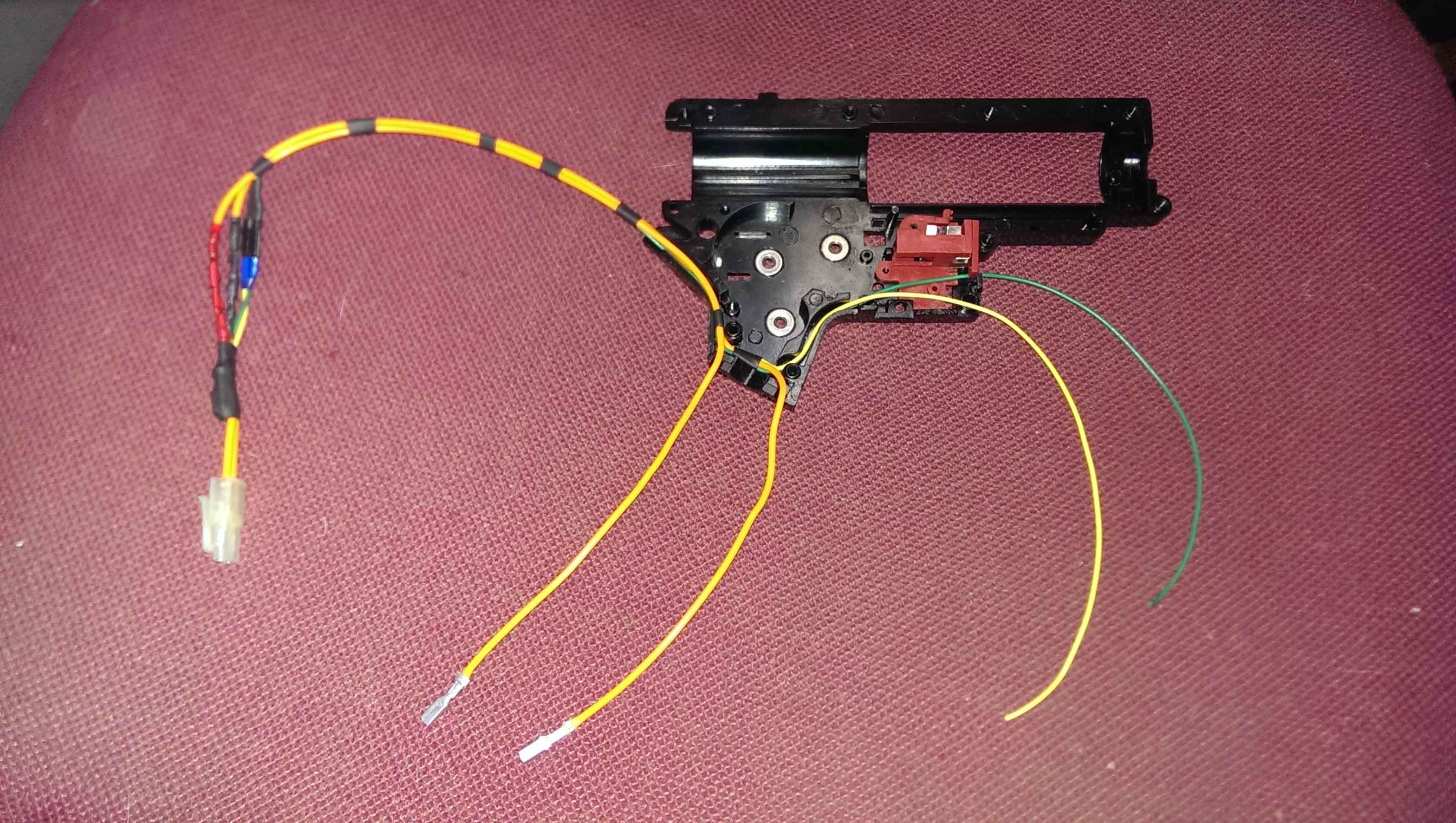

組みつけ例

今回はM4等で使うVer2メカボックスを例としています

まずは後方配線

ストック方向にバッテリーを配置する場合です

この場合、モーター軸周辺に動力線、信号線が通るため、気をつけないと簡単に配線を噛んでしまうので注意が必要です

こんな感じでひいていきます

信号線はスイッチの一組の端子にそれぞれ一本ずつはんだ付けですが、信号線に関しては極相は関係ありませんので好きなようにつけていただいて問題ありません

次、前方配線の場合

セパレート型として出品しているものになります

ハンドガード内やPEQ系のバッテリーケースなどでメカボックスより前にバッテリーを配置する場合に使います

ほかにSIG系の長物やA&KのMASADAなどでもこちらを使います

配線はこんな感じでひいていきます

モーター軸周りは信号線の分すっきりしているものの、スイッチ周辺が少々込み入ってます

はんだ付け自体はこちらも変わりません

スイッチ端子へのはんだ付けですが、込み入ってしまうのでスイッチ周りを外してからやってやると楽です

以上でVer2を例としたFETスイッチ実装を簡単に見てみました

Ver2メカボをサンプルにしてますが、基本的にすべてのFETスイッチに共通したところをまとめてみます

FETの構成としては以下の通り

・ユニット

FET素子と抵抗で構成されています

ほかに保護回路やSBD(ショットキーバリアダイオード)、ヒューズが組みつけられていることもあります

・動力線

バッテリーからモーターへ動力用の電源を送る線です

プラスとマイナスがあり、モーターに逆相でつなぐと高確率でヒューズが飛ぶかユニットが壊れます

・信号線

FETを実装する際に多くの方が「なんじゃこりゃ?」と考える線です

1本のものと2本のものがあり、1本のものは多くの場合一部の配線を既存のものを流用する形になります

今回は2本のものを解説します

組みつけ例

今回はM4等で使うVer2メカボックスを例としています

まずは後方配線

ストック方向にバッテリーを配置する場合です

この場合、モーター軸周辺に動力線、信号線が通るため、気をつけないと簡単に配線を噛んでしまうので注意が必要です

こんな感じでひいていきます

信号線はスイッチの一組の端子にそれぞれ一本ずつはんだ付けですが、信号線に関しては極相は関係ありませんので好きなようにつけていただいて問題ありません

次、前方配線の場合

セパレート型として出品しているものになります

ハンドガード内やPEQ系のバッテリーケースなどでメカボックスより前にバッテリーを配置する場合に使います

ほかにSIG系の長物やA&KのMASADAなどでもこちらを使います

配線はこんな感じでひいていきます

モーター軸周りは信号線の分すっきりしているものの、スイッチ周辺が少々込み入ってます

はんだ付け自体はこちらも変わりません

スイッチ端子へのはんだ付けですが、込み入ってしまうのでスイッチ周りを外してからやってやると楽です

以上でVer2を例としたFETスイッチ実装を簡単に見てみました